深度整理:六维力传感器调研纪要

2025-02-27

问:六维力传感器目前的市场竞争格局是怎样的?

答:六维力传感器市场中,全球头部公司主要有三家,分别是美国的ATI、瑞士的BOTA和德国的ME,它们主导了全球市场。这些公司主要在航空航天、工业机械等对精度要求极高的领域供货,精度要求达到1‰以下,甚至5‱。目前,高端产品以国外企业为主,其技术优势体现在高性能材料、定制化应变计、精密加工工艺以及算法上。

问:六维力传感器的技术难点具体有哪些?

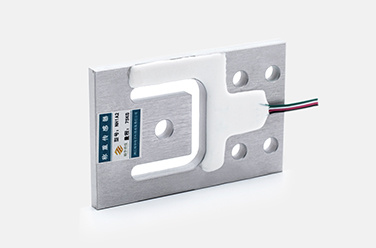

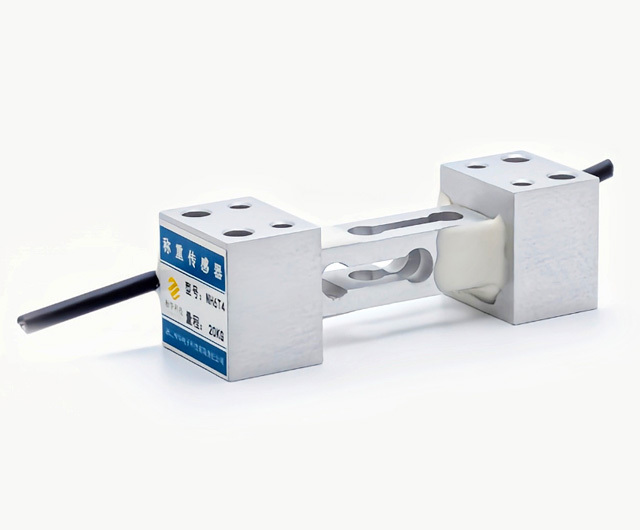

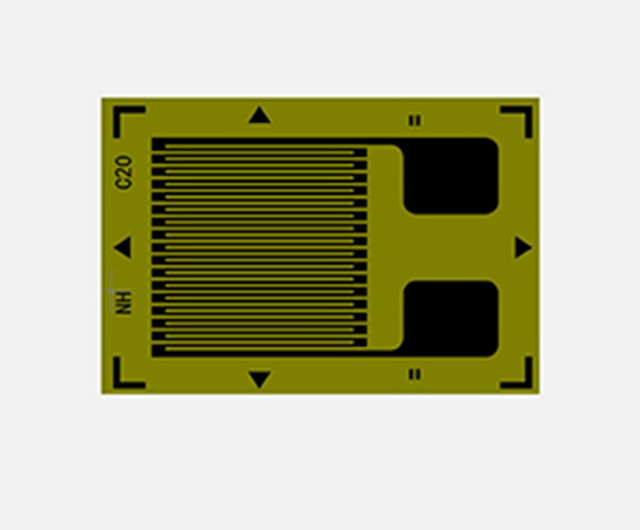

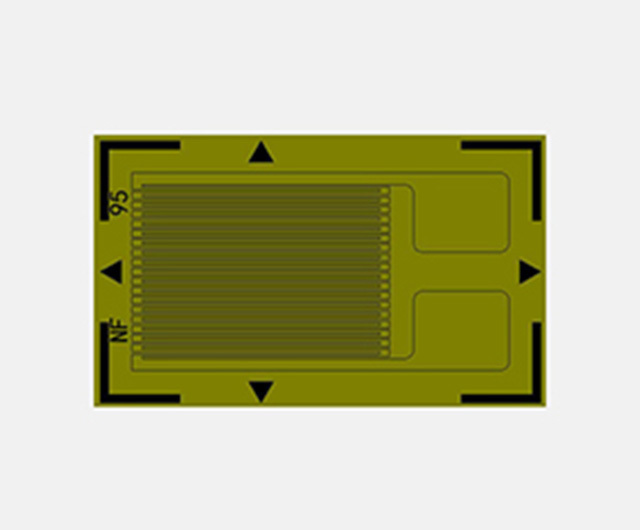

答:技术难点主要包括三个方面:首先,高性能核心材料的研发和应用,国外在材料上具有优势,目前优于国内;其次,定制化应变计和精密加工工艺,尤其是高精度自动化的贴片技术,对成本和效率有较大影响;最后,算法方面,六维力传感器需要解决六个方向力的串扰问题,通过温度补偿算法实现精度平衡,这也是为什么很多传感器在硬件层面能做到但实际应用中仍存在精度问题的原因。

问:国内六维力传感器厂商的情况及与国外的差距体现在哪些方面?

答:国内主要厂商集中在中低端市场,如协作机器人、医疗设备等领域,与国外相比,在材料工艺和校准系统上有较大差距。精度上,国内产品的误差一般在0.1‰左右,而国外已经达到0.01‰以下。此外,国内产品的稳定性相对较弱,温度系数普遍在1‰或5‰左右,不及国外的1‱以下。核心元器件方面,国内仍需依赖进口,尤其是高精度特种材料。突破的方向主要包括材料国产化和工艺创新,例如研发新的特种材料以及改进贴片自动化和标定算法等。

问:六维力传感器的成本结构如何,未来降本趋势是什么?

答:目前,六维力传感器是机器人赛道中成本较高的部件之一,但未来有较大的降本空间。以国内终端产品为例,材料成本占到了40%。未来降低成本的趋势和关键点包括:一是通过材料国产化,比如研发替代进口的高精度材料;二是工艺创新,例如采用新的刻蚀工艺、提高贴片自动化水平和优化标定算法等。随着这些方面的发展和改进,六维力传感器的成本有望进一步降低。

问:弹性体金属和封装材料的成本占比是多少?加工成本和标价测试成本分别占总成本的比例及关键工序是什么?

答:弹性体金属占了大约20%,应变计为10%,封装材料占了5%,合计材料成本约40%,其中弹性体技术、应变计为主要开支。加工成本占了30%,是主要的成本构成之一;标定测试成本占20%,包括设备折旧、人工耗时等,且标定测试未来有很大的降本空间,因为目前工艺效率低下,设备和产品测试耗时长。

问:未来工艺优化有哪些降本路径?

答:未来降本主要通过材料替代(如铝合金替代钛合金)、工艺优化(如自动贴片技术提升精度和良率,3D打印减少加工量提高生产效率和降低成本),以及设备国产化。

问:工艺难点主要集中在哪些方面?

答:工艺难点主要包括三个关键工序:一是弹性体加工,需要五轴机床和真空吸附工装;二是应变器贴装,目前主要依赖日本进口设备,自动化程度高但成本高昂;三是算法,它是标价设备的核心,精度问题需通过解耦算法解决,是各大公司的核心壁垒之一。

问:MEMS方案如何看?

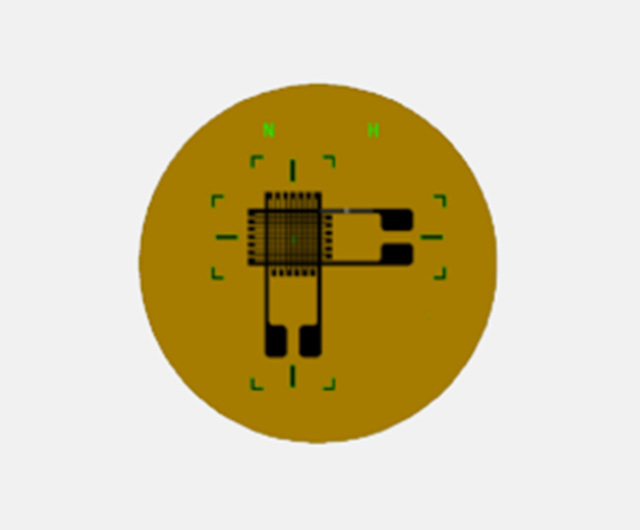

答:MEMS方案意法半导体做的比较好,但精度也只能达到3%,较主流的产品差很多,精度问题的难点主要体现在两个方面。首先,各项异性硅材料导致耦合度大幅提升,以及工艺上难以实现复杂的梁结构,例如六维力传感器中的十字梁、树形梁等复杂结构。优点是价格低。

问:3D打印方案相比其他技术方案有何优缺点?

答:3D打印方案的优势在于能有效降低开发周期和成本。然而,其不足之处在于目前尚无具体产品和数据表明其精度表现,即在精度方向上的影响尚未得到验证。

问:国内外头部公司在六维力传感器技术方案上的主要差异是什么?

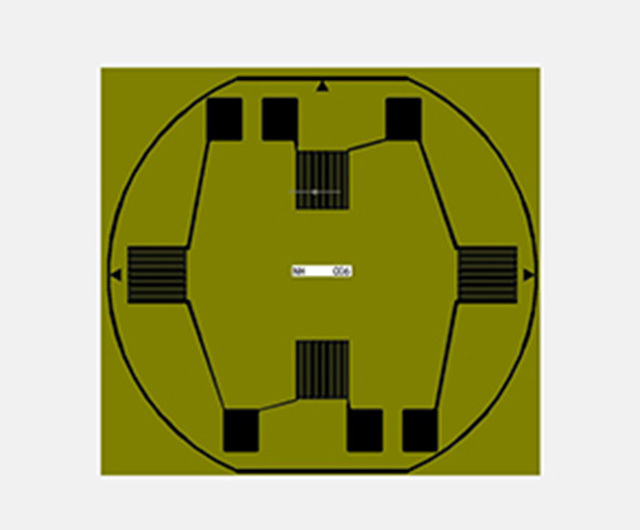

答:国内外头部公司在技术方案上的主要差异在于结构设计和材料选择。ATI等国际公司主要采用十字梁结构,国内公司更多也是采用十字梁结构的设计,但十字梁耐久性存在问题。材料选择上,海外公司倾向于使用不锈钢和钛合金,而国内中低端产品则多采用铝合金材料。总体来说,国内中低端产品结构设计参考海外十字梁结构为主,而在材料选择上使用成本更低的铝合金。

问:对于整个六维力传感器行业的竞争格局和未来发展趋势有何看法?

答:当前阶段,行业内各公司的竞争焦点在于工艺突破和产品研发进度,尤其是精密加工工艺和算法的突破,形成较高的护城河。今年下半年将是检验各家产品耐久性等关键指标的重要时期,而随着技术和成本的迭代优化,预计后年赛道上的竞争将更为激烈。未来,能够更好地解决产品耐久性问题并实现生产工艺低成本迭代的企业将占据主导地位,该赛道呈现出高壁垒和高集中度的特点,市场容纳度有限,但价值量巨大,特别是考虑到机器人应用中对此类传感器的大量需求。

问:对六维力传感器行业目前的标的有何看法?未来前景如何?

答:柯力传感去年开始已经送样了,像小鹏等公司,安培龙可能要到今年年终才会有样品出来,陆续很多公司都在布局,老牌的公司比如汉威等,还有其他一些新兴的公司。这个赛道未来集中度应该会比较高,市场不会对公司数量有太多的容纳度。所以未来谁能把产品生产工艺成本迭代的更好,那份额会非常高。考虑到在机器人基本以替代为主,这块基本上有3-4个的用量。如果按3000元来计算,应该会有比较大的价值量。